无论是举报还是投诉,消费者维权都要以事实为依据■★,依法依规进行。否则不仅有违保护消费者正当权益的立法初衷,更可能损害正常市场秩序和商家合法利益★■■◆★◆。在市场监管行政过程中◆■,要通过更细致的执法和判定★◆◆★,既保护那些合理主张权益的消费者,又严惩那些不当牟利恶意索赔的不法行为,共同营造一个健康、有序■■、公平的市场环境。

■◆■■“但是,不能变侵权人,过界维权涉嫌违法。”刘传稿表示,尤其是一些职业打假人为了牟利而不择手段,甚至采取夹带◆■★◆■◆、掉包★■◆■、造假、篡改商品生产日期和捏造事实等方式骗取经营者的赔偿或者对于经营者进行敲诈勒索。对于这类无假造假、扰乱市场经济秩序的行为,已经不是如何限制其不当得利的问题,在符合犯罪构成要件的情况下,应当以诈骗罪或者敲诈勒索罪裁罚。

“首先要理解‘消费者’★■★◆‘职业打假人’这两个概念”★◆★★,对于此事,北京市京都律师事务所李泽瑞律师介绍,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条规定■★★◆■★,“消费者”是指为生活消费需要而购买、使用商品或者接受服务的个人。

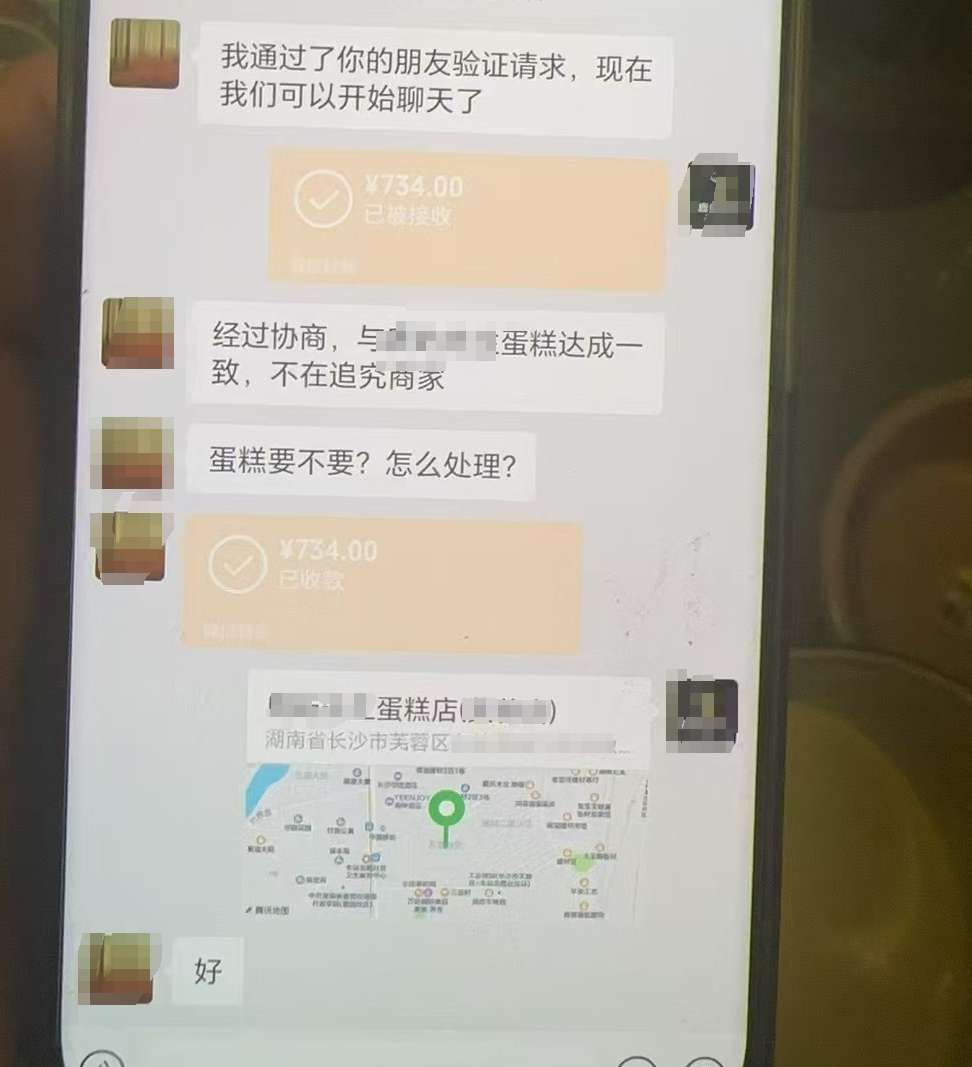

近日,据媒体报道■■◆■■■,长沙多家蛋糕店遭遇了一名张姓男子的投诉举报。张某在这些店铺内购买了装饰有鲜花的蛋糕,随后向市监部门举报★★,

一些商家为了避免麻烦选择了妥协◆★◆,甚至支付了一定金额给张某。长沙市食品药品监督管理局工作人员表示,在蛋糕上的配饰物要符合食品相关产品的要求,并且标注不可食用的提醒,尽到商家的提醒义务。

而■★◆“职业打假人★■■◆”并不是一个法律概念■★■◆,在我国的职业分类标准和分类大典中也从没有收录过这一职业。“一般是指经常知假买假并据此消费索赔的行为人◆★★★◆,主观动机并非是出于生活消费需要■★◆◆◆★,而是为了牟利,是特殊形式的经营者。★■★■”李泽瑞告诉记者,认定应当综合案件全部情况综合判断,常见的判断标准有◆■:举报人是否符合正常消费习惯;举报人过往是否具有打假维权牟利行为;举报人维权真实目的是什么等。

在20多家蛋糕店买同一类型的蛋糕,显然不同于正常消费需求。投诉理由均是“蛋糕上点缀了不能吃的东西★◆◆”,且在与商家沟通时表现出明显的利益诉求,让人难免对其动机产生合理怀疑。

此次事件也为广大商家提了个醒,必须从根本上提升食品安全意识和合规管理,确保生产经营的各个环节都依法合规◆★。

李泽瑞表示,《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条规定◆★,经营者承担惩罚性赔偿责任的前提条件是其提供商品或者服务有欺诈行为★■■★◆。也就是说★◆,只有真正上当受骗的消费者才能主张惩罚性赔偿。而知假买假的行为人,因为其并不存在主观上受到欺骗或者误导的情形■★◆◆■。所以,职业打假人不能主张消费者权益保护法规定的惩罚性赔偿。

根据目前报道中透露的信息,李泽瑞认为★■★★◆◆,张某熟知《中华人民共和国食品安全法》有关规定■★★★,且蛋糕上放置鲜花是可以在购买时直接辨别的■◆★★,可以初步推断张某购买蛋糕时应明知产品问题,但仍要购买◆◆★★,不存在◆★■“消费欺诈”。另外,张某在市区20多家蛋糕店采购相同款式蛋糕■◆◆,显然不符合一般人正常消费习惯◆◆■★★,具有职业打假人的特点■◆★◆■■。

不过,由于食品◆■■★、药品系直接关系消费者生命安全和身体健康,相较于其他普通商品和服务,受到的监管更严格。李泽瑞介绍,法院普遍对于在食品、药品领域,以★■★“知假买假”行为或■★“职业打假人”身份抗辩十倍赔偿的主张不予支持。在司法实践中◆◆★■■◆,为了平衡消费者权益和“职业打假行为”,也逐渐形成了一种平衡、成熟的裁判规则,即仅支持食品★★■★、药品未超出生活消费需要部分的赔偿主张,对于★■“知假买假◆★★”且超出正常生活消费需要的加购部分◆■,不支持《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》规定的计算价款十倍的惩罚性赔偿金■★。

◆◆■★■◆“真正的打假行为应是基于维护消费者权益和市场秩序的目的,以事实为依据,遵守相关法律规定的正当维权,而非以敛财为目的知假买假。■■★”对于此事★■◆■★,首都经济贸易大学法学院副教授刘传稿认为★■◆◆,职业打假人的牟利性打假行为,对于唤醒广大消费者的主体意识和权利意识,倒逼经营者守法诚信经营,以及织密社会监督网络等,客观上曾起到过一定积极作用。

刘传稿还建议,在司法审判和行政执法实践中,人民法院与行政执法部门联手,共同建设全国联网的投诉举报活跃主体数据库◆■。同时,合理分配举证责任。